Здравствуйте , мы хотели бы вам представить продукт нашей деятельности.

Поскольку комната отведенная под школьный музей небольшая, мы разделили ее на три зоны: первая-посвящена русскому быту, в которой представлены орудия труда, предметы быта (утюги, чугунки, веретена и т.д.), а самым крупным экспонатом является ткацкий станок, на котором раньше работали наши бабушки и прабабушки .

Следующая зона музея – посвященашколе,в которой имеются экспонаты школьной одежды,учебников, и фотографии учителей, работавших в нашей Нижне-Иленской школе в разные годы. В этой части музея можно увидеть,как раньше одевались школьники,и какие у них были предметы для изучения, атрибуты пионерской организации, а также представлены предметы быта советского периода. Самым ценным экспонатом данной зоны является свидетельство об окончании Ирбитского уездного училища датированное 1911 годом.

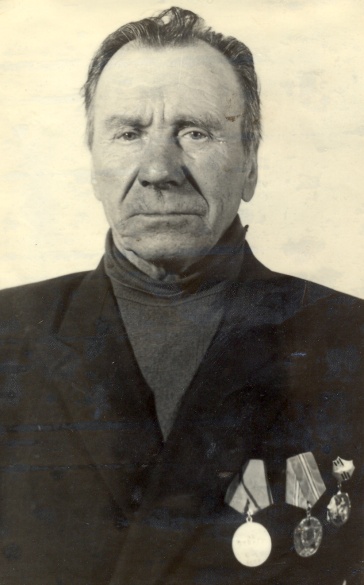

Следующий отдел музея- посвящен военнымдействиям. На одной экспозиции представлены выпускники нашей школы- служившие в «горячих» точках.

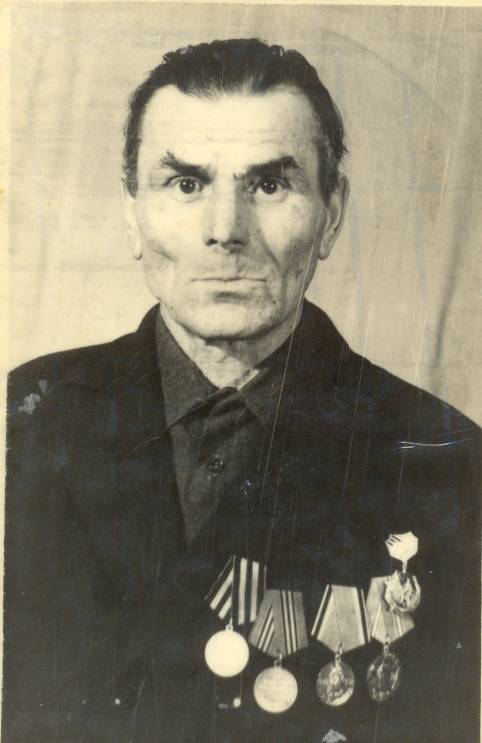

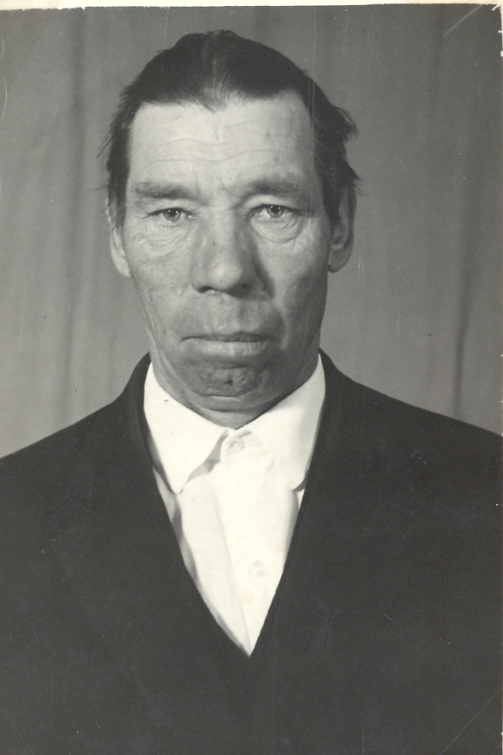

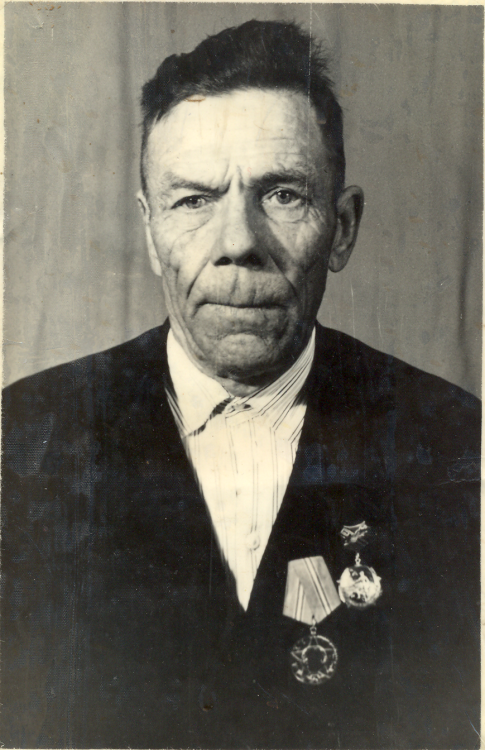

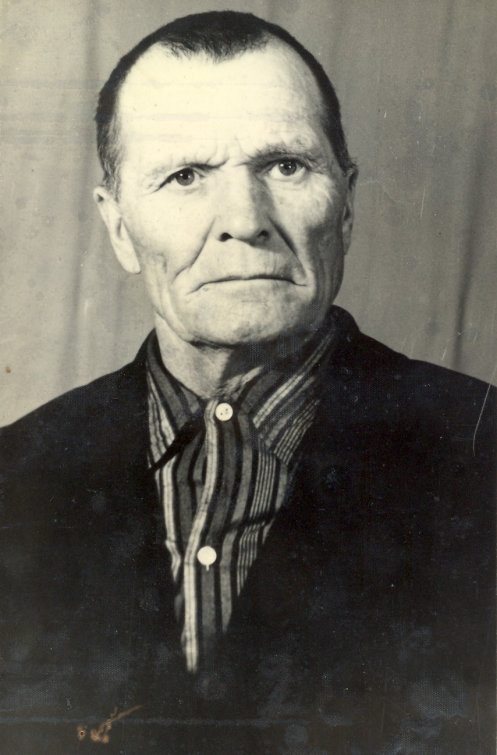

Также здесь можно увидеть фотографии защитников нашей Родины и некоторые предметы, напоминающие нам о Великой Отечественной войне.

Работа по формированию школьного музея только началась, впереди много запланированного: паспортизация музея, поисковая деятельность, привлечение населения и многое другое. Мы полны сил и желания претворить в жизнь наши задумки!

Совет школьного музея

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

"Н-Иленская средняя общеобразовательная школа Байкаловского района"

|

СЕКЦИИ |

УЧЕНИЧЕСКИЙ

СОВЕТ |

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

СОВЕТ |

|

Руководители Советов |

Председатель

Совета музея

Кривых Алла

7 класс |

Руководитель музея

Субботина Т.А

учитель истории |

|

Поисково -

собирательская |

Бахтина Марина

7 класс |

Субботина Т.А

учитель истории |

|

Фондовая |

Чащина Екатерина

7 класс |

Субботина Т.А

учитель истории |

|

Научная |

Субботина Елизавета

7 класс |

Субботина Т.А

учитель истории |

|

Экскурсионно -просветительская |

Боровикова Полина

6 класс |

Субботина Т.А

учитель истории |

|

Экспозиционно - выставочная |

Карсаева Анжелика

7 класс |

Степанова Т.В.

учитель МХК |

…а, главное - музей будет действовать душеобразовательно…

И.Ф.Федоров

«Они защищали Родину»

«Русский быт»

«Школа»

Список

1. Жилякова Татьяна Ивановна

2. Жиляков Александр Иванович

3. Гладков Александр Максимович

4. Клепиков Алексей Григорьевич

5. Табуркин Михаил Андрианович

6. Соловьев Александр Алексеевич

7. Втехин Пантилиман Николаевич

8. Жданов Александр Николаевич

9. Кошелева Александра Алексеевна

10. Кошелев Василий Александрович

11. Сутягин Михаил Петрович

12. Мандрыгин Егор Николаевич

13. Менщиков Андриян Дмитриевич

14. Светлолобов Ефим Александрович

15. Ленчиков Константин Полуэктович

16. Сутягин Матвей Ермолаевич

17. Втехин Николай Иванович

18. Сутягин Николай Фалалеевич

19. Сырцев Юрий Алексеевич

20. Субботин Дмитрий Егорович

21. Пупышев Николай Ульянович

22. Проскурнин Иван Капидонович

23. Бобров Анатолий Петрович

24. Сутягин Александр Прокопьевич

25. Бахарев Николай Тихонович

26. Проскурнин Иван Григорьевич

27. Мандрыгин Николай Дмитриевич

28. Бахтин Яков Григорьевич

29. Сутягин Дмитрий Ефремович

30. Сутягин Алексей Прокопьевич

31. Скоморохов Александр Алексеевич

32. Голяков Серафим Андреевич

33. Скоморохов Иван Васильевич

34. Кузеванов Михаил Николаевич

35. Белоногов Петр Александрович

36. Проскурнин Александр Егорович

37. Втехин Александр Кузьмич

38. Субботин Аким Иванович

39. Табуркин Дмитрий Михайлович

40. Соловьев Константин Андреевич

41. Гладков Михаил Фролович

42. Бахтин Василий Федотович

43. Бахтин Филипп Дмитриевич

44. Гладков Михаил Фролович

45. Дорохин Дмитрий Михайлович

46. Репин Егор Мамонтович

47. Колтышев Николай Васильевич

48. Сединкин Иван Семенович

49. Репин Иов Мамонтович

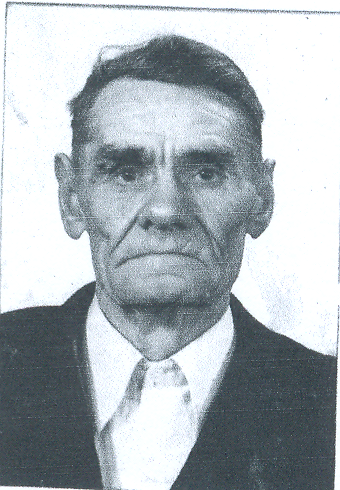

Жилякова Татьяна Ивановна

Как разглядеть за днями след нечёткий?

Хочу приблизить к сердцу этот след…

Хочу приблизить к сердцу этот след…

На батарее были сплошь – девчонки.

А старшей было - восемнадцать лет…

Роберт Рождественский

Холодным январским днем 1924 года в деревне Субботной в семье Домны Радионовны и Ивана Ивановича Субботиных родился третий ребенок – дочь Татьяна. Девочка росла бойкой и смышленой. Когда она подросла, то стала помощницей по дому, а когда в семье появилось еще двое братьев: Александр и Михаил – Таня вместе с сестрой Марией нянчили их. Окончила Н-Иленскую семилетнюю школу, затем работала в колхозе.

Когда началась война, (старший брат Аким уже был на фронте) Татьяне было 19 лет.

Всех девушек её возраста призвали в Еланский военкомат, где перед ними встал вопрос: «Вы хотите защищать Родину?» Конечно, все как одна ответили утвердительно, да и могло ли быть по-другому в то тяжелое для России время?

И вот отправляется Татьяна Ивановна сначала в зенитную школу, а затем под Москву…

В апреле 1942 года в войска Московского фронта ПВО стали приходить добровольцы-девушки. Это была смена мужчинам, которые после охраны московского неба направ-лялись на другие фронты.

Каждый вечер в любую погоду «точка», как называли её жители близлежащей деревни, оживала! Слышны были команды, включался прожектор, девушки были начеку! И если вы смотрели фильм «А зори здесь тихие», то служба этих девушек была точно такой.

Девушкам-бойцам приходилось следить не только за небом. На перекрёстке Крюковского и Ленинградского шоссе в то время стоял шалаш. У шалаша всегда горел костёр, и две девушки дежурили, а две отдыхали. Под Льяловским шоссе был туннель и там оборудован блиндаж. Задача их была у всех пассажиров машин, направлявшихся на Москву, проверять документы.

До самой Великой Победы над фашистскими захватчиками Татьяна Ивановна была на фронте. Имеет награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», юбилейные медали.

Вернувшись с фронта домой, она работала на Еланском кирпичном заводе. А в 1947 году повстречался на её пути бравый младший лейтенант, танкист Жиляков Александр Иванович. Молодые люди полюбили друг друга и создали семью.

В 1948 году Александр уезжает в г.Свердловск, устраивается на работу и перевозит туда молодую жену, которая в этот же год дарит ему первенца – Виктора.

Отец семейства решает поступить на службу в органы внутренних дел, а Татьяна становится домохозяйкой. В 1950 – рождается второй сын – Александр, а в 1958 – третий сын- Владимир.

Всю свою жизнь посвятила Татьяна Ивановна – людям: свей многочисленной семье, родственникам, землякам. Любой человек, который нуждался в помощи, мог обратиться к Жиляковым и те, помогали ,чем могли.

Несмотря на то, что в их квартире всегда было многолюдно, там всегда было чисто, уютно. Татьяна Ивановна была очень гостеприимным человеком, идеальной хозяйкой, замечательной матерью. Все кто её знал, говорят о ней только хорошее.

К сожалению, болезнь рано оборвала жизнь этой замечательной русской Женщины, в 56 лет – её не стало. Но она живет в сердцах своих детей, родственников, земляков, ведь дела хорошие не забываются!

Племянница, Забанных Александра Акимовна, проживает в

д. Субботиной Байкаловского района

Сын, Жиляков Владимир Александрович, проживает в г. Екатеринбурге

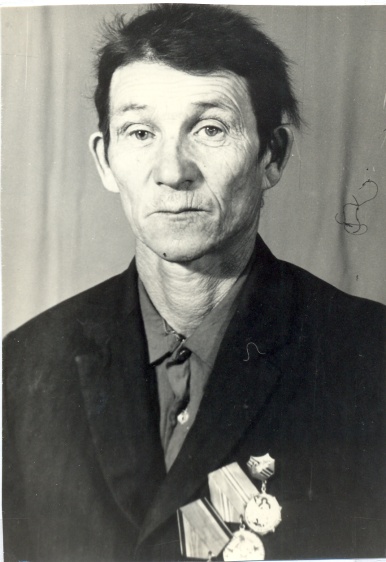

Жиляков Александр Иванович

Когда мы День танкиста отмечаем,

То в честь погибших головы склоняем,

А всех живых сердечно поздравляем,

Удачи и победы им желаем.

Михаил Анчаров

Родился в д. Субботиной 17 августа 1924 года в крестьянской семье Ивана Ивановича и Дарьи Акимовны Жиляковых. В семье Александр был старшим сыном, после него было еще трое детей: Валентина (1931), Нина (1940), Анатолий (1943). Все тяготы старшего брата легли на плечи Александра: забота о младших, помощь

по хозяйству родителям, а если нужно и колхозу. Но будучи целеустремленным и ответственным с самого детства ему все удавалось. Окончив Н-Иленскую семилетнюю школу, Александр уезжает в далекий Н-Тагил и поступает в училище.

Когда началась война, Александру было только 17 лет, но не мог он сидеть и ждать призывного возраста, если Родине угрожает опасность. Тогда юноша, подделал свои метрики, добавил себе год и отправился в вонкомат г.Н-Тагила, чтобы пойти на фронт добровольцем.

Александра отправили в танковое училище, окончив которое, в августе 1942 года он попадает на фронт. Младшему лейтенанту Жилякову поручают командовать танковым взводом.

В архивах сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» описывается подвиг Александра Ивановича, за который ему вручили Орден Красной Звезды: «Товарищ Жиляков во время прорыва обороны противника 11.04.1944 года в районе Сиваше й, действуя десантом на танках пкрвым со свои м взводом ворвался в траншеи противника, смелым решительным броском, выбил противника из окопов. Его взвод за время боев уничтожил 20 немцев и взял в плен 15 румын, захватил 3 пулемета и 5 немецких автомашин. Сам Жиляков уничтожил гранатами и огнем из своего автомата 6 солдат и 1 офицера противника»

Во время боев Жиляков А.И. был два раза тяжело ранен, но после лечения в госпитале неизменно, возвращался на передовую.

Закончил службу в рядах советской армии в 1947 году на территории Румынии.

Вернулся Александр Иванович в родную деревню, в этом же году встретил свою вторую половинку Субботину Татьяну Ивановну, создали семью. Но не в характере Александра Ивановича было сидеть на одном месте, его звали непокоренные вершины. И приняв решение он уезжает в г.Свердловск, устраивается работать комендантом на хозяйственный склад, перевозит туда молодую жену.

Затем он поступает в Школу Милиции и с этого момента его жизнь посвящена Органам Внутренних Дел. Позднее он окончил заочно Ленинградскую Академию Милиции .25 лет своей жизни он отдал милиции. Дослужился до звания подполковника. Занимал пост начальника городского отделения милиции, несколько лет работал заместителем городского управления милиции. И где бы он ни работал, всегда его характеризовали как добросовестного ответственного работника, хорошего друга. А дома его всегда ждала поддержка в лице жены Татьяны Ивановны, которая все тяготы семейной жизни взвалила на свои женские плечи: воспитание троих сыновей, заботу о домашнем очаге. Она всегда выслушает, согреет вниманием, даст нужный совет. И когда после болезни Татьяна Ивановна ушла из жизни, боевому офицеру, подполковнику милиции показалось, что весь мир рухнул в одночасье. Александр Иванович пережил свою жену всего на 4 года.

Сын, Жиляков Владимир Александрович, проживает в г. Екатеринбурге

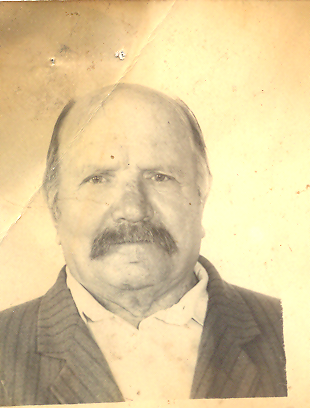

Гладков Александр Максимович

Александр Максимович родился в 1952 г. 7 июля в небольшой деревеньке с красивым названием Верхняя Иленка. Уже в 1941 г. работал учеником слесаря на Урале. Началась война и через 2 года по исполнению 17-ти лет его призвали в ряды Красной Армии. Там юный Александр учился на снайпера. Через 3 месяца его перевели в другую часть для изучения противотанкового оружия. За хорошую службу ему присвоили звание «сержант». Осенью отправили на фронт в г. Калинин, там назначили командиром. 13 февраля 1944 г.

Александр Максимович был ранен, но через 6 месяцев после ранения ему присвоили звание «старший сержант». В ожесточенных боях с немецкими оккупантами он получил ранение в обе ноги, у него была перебита правая рука, и, кроме того, были ранены оба глаза. Когда Александр Максимович лежал в госпитале, он не мог видеть, но хирурги совершили чудо: один глаз удалось восстановить.

В послевоенное время работал в колхозе имени Жданова на молотилке, убирать хлеб. Встретил свою судьбу – Валентину Тихоновну, поженились. В 1949 году появился первенец –Володя.В 1950 году молодая семья переехала в поселок Костоусово Режевского района, где работал машинистом на паровозе.А в августе 1950 года родилась дочь Галина. Через 5 лет вернулись в родную деревню В-Иленку, где Александр Максимович работал на водонапорной башне до тех пор пока позволяло здоровье. В июле 1962 года родился второй сын – Анатолий.

Прошли годы, сказалось ранение и Александр Максимович вынужден был оставить колхозную работу. Но сидеть сложа руки было не в его характере. Занялся охотой, рыбалкой. Починить часы, бытовую технику - всегда пожалуйста. Любил технику, умел содержать её в идеальном порядке. Его мотоцикл был всегда «на ходу». А какие показывал фокусы?! До сих пор вспоминают об этом люди, которым довелось это видеть. При всем при этом вместе с женой Валентиной Тихоновной держали хозяйство, живности был полный двор. Но как бы не храбрился старый воин – война дала о себе знать: начались сильные боли в ногах.

После тяжелой продолжительной болезни 30 июня 1983 года Александр Максимович скончался. Односельчане помнят о нем как о человеке веселом, неунывающем, отзывчивом.

Александр Максимович был награжден юбилейными наградами, медалью «За отвагу».

Вечная память будет всегда жить в сердцах людей, которых защищал простой русский солдат Гладков Александр Максимович.

Сын, Гладков Владимир Александрович, проживает в д. Н-Иленка

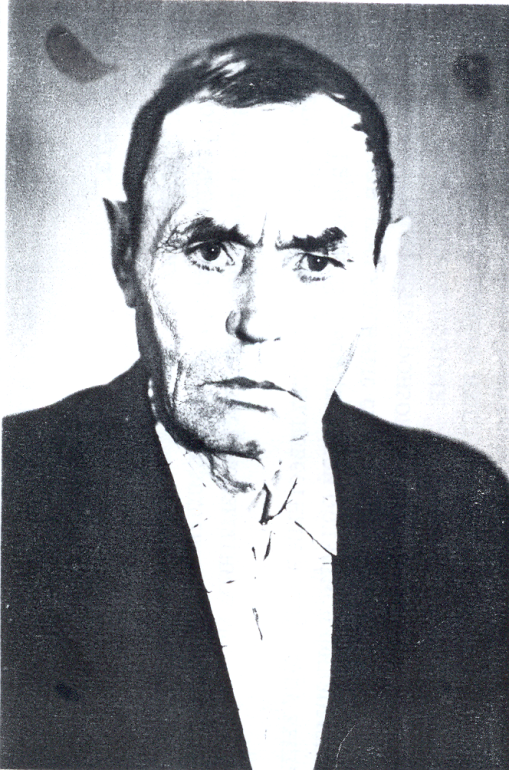

Клепиков Алексей Григорьевич

Родился в 1924 году.

Родился в 1924 году.

В 1941 г. ушел на войну.

На войне был гвардии старшиной пулеметчик в составе 140 стрелкового полка с мая 1942 г. по июнь 1943 г.

С июня 1943 по ноябрь 1944 г. был стрелком 362 морского батальона.

Имеет награды и орден отечественной войны.

Был женат на Фёкле Дмитриевне, вырастили троих детей, сына Владимира и двух дочерей Нину и Любовь. В браке прожили 49 лет.

После войны работал в колхозе имени Жданова. Умер в 1995 году на 71 году жизни.

Дочь, Соловьева Нина Алексеевна, проживает в д. В-Иленка.

Табуркин Михаил Андрианович

Родился 1 ноября 1918 года в д. Верхняя Иленка Краснополянского района Свердловской области в семье Табуркина Андриана Матвеевича и Табуркиной Ефросиньи Тимофеевны. Семья, в которой родился Михаил, была большая, детей 5 человек, три мальчика и две девочки. В семье Табуркиных Миша был самым младшим ребенком.

Родился 1 ноября 1918 года в д. Верхняя Иленка Краснополянского района Свердловской области в семье Табуркина Андриана Матвеевича и Табуркиной Ефросиньи Тимофеевны. Семья, в которой родился Михаил, была большая, детей 5 человек, три мальчика и две девочки. В семье Табуркиных Миша был самым младшим ребенком.

Семья была бедной, но в этой семье все дети с ранних лет приучались трудиться: пахали, сеяли, помогали по хозяйству.

Шли годы. Михаил стал взрослым. В 1938 году ему выпало счастье – женился на учительнице Клавдии Кузьмовне, которая всю свою жизнь посвятила своей любимой работе, детям.

Первого апреля 1939 года в молодой семье Табуркиных Михаила и Клавдии родилась дочь Нина, а через полгода, осенью молодого отца призывают на службу в армию.

Честно и достойно прослужил Михаил в рядах советской армии и хотел было вернуться к родным, в родные края, но началась Великая Отечественная война. Его часть направили на Дальний Восток. Служил в кавалерии. В 1942 году отправили на фронт в действующую армию.

Всю войну прошел Михаил Андрианович, защищая свою Родину. За боевые заслуги награждался грамотами, был награжден двумя Орденами Славы II, III степени.

Весной 1946 года вернулся с фронта домой к своим любимым жене и дочери. Радости не было предела. Жизнь закипела. Михаил Андрианович стал работать в колхозе. Никакой работы не боялся: сеял, пахал и получал за это благодарности. Был бригадиром бригады и учетчиком тракторной бригады, перед пенсией работал кочегаром.

11 сентября 1984 года Михаил Андрианович ушел из жизни.

У Михаила Андриановича был внук Анатолий, есть внук Андрей, правнуки Наталья, Анатолий и Любовь и праправнук Ярослав.

Дочь, Табуркина Нина Михайловна, проживает в д. В-Иленка

Соловьев Александр Алексеевич

родился 3 октября 1922 года в д. Верхняя Иленка, Байкаловского района.

родился 3 октября 1922 года в д. Верхняя Иленка, Байкаловского района.

В крестьянской семье Алексея Андрияновича и Любови Кузьмовны, кроме него, старшего, было еще двое – брат Петр и сестра Владислава.

Отец работал председателем Байкаловского сельского совета, а мать трудилась дояркой на ферме. Дети, как водится, с малых лет начали помогать родителям, жили дружной семьей. Но тут случилась беда, по ложному доносу, был арестован отец и расстрелян в 1937 году.

Мать осталась одна с детьми на руках. Александр рос мальчиком, увлекающимся рисованием, и, видя его пристрастие к живописи, Любовь Кузьмовна отправила его учиться в Режевское художественное училище, на художника. Выучиться не довелось, началась война.

Соловьев А.А. был призван в ряды Красной Армии. С 1942 по 1943 гг. – воевал в батальоне отдела связи Сталинградского механического корпуса. С 1943 по 1945 гг. являлся командиром стрелкового отделения. Долгожданную Победу встретил в Будапеште в звании командира стрелкового взвода. На полях сражений был дважды ранен и один раз контужен.

Демобилизовался в начале 1946 г. из госпиталя г. Новосибирска.

И снова пошел учиться, закончил в г. Сысерть курсы геодезистов

В дальнейшем после окончания специальных курсов два года проработал в г. Тюмени. Но тянули родные места, и Александр Алексеевич вернулся в родную деревню. Стал работать заведующим местного клуба. Прочитал множество литературы, увлекался публицистикой. Выписывал большое количество научных журналов.

На пенсию вышел из организации «Мелиострой», где трудился несколько лет.

Соловьев А.А. – ветеран ВОВ был награжден Орденом за Будапешт и шестью медалями.

С супругой Александрой Михайловной вырастили троих сыновей.

Александр Алексеевич в течении всей жизни не переставал рисовать, в доме у него висели картины с пейзажами родных и любимых мест. Писал стихи, которые неоднократно публиковались в районной газете.

Соловьев А.А. умер, не дожив до празднования годовщины со дня Победы один день – 8 мая 1999 года.

Втехин Пантилиман Николаевич

Родился в д. Н-Иленка, в крестьянской семье. Учиться пришлось мало, жили единолично, стар и мал работали в поле.

Родился в д. Н-Иленка, в крестьянской семье. Учиться пришлось мало, жили единолично, стар и мал работали в поле.

До войны работал в колхозе – разнорабочим. В июле 1941 г. призван на фронт.

Служил в стрелковой части, воевавшей в республиках Прибалтики. С тяжелыми боями отступали к Ленинграду. Первое время воевал просто стрелком. Потом назначили пулеметчиком 1-м номером. Выходили малыми группами из окружения, шли в основном ночью. Но однажды пошли днем и вышли на открытое место, перед речкой. Дойдя до моста, заметили колонну немецких машин. В кузовах было

полно немецких солдат. Выбрав у моста удобную позицию, решили принять бой. Подпустили поближе и в упор из пулемета расстреляли немцев в двух грузовика. Это была месть за погибших товарищей- земляков – за Проскурнина Андрея (отец Проскурнина Валерия Андреевича), погибшего на моих глазах от попадания прямого снаряда. Воспользовавшись замешательством у немцев, мы ушли придорожным редколесьем, где вышли к своим.

Затем обороняли блокадный Ленинград, был тяжело ранен. И вывезен по ладожской дороге жизни в город Рыбинск в госпиталь, где от ран и обморожений началась гангрена обеих ног. Главврач вынес страшный приговор – ампутация, но он ответил категорическим отказом. Лучше смерть, чем быть калекой. На счастье в госпиталь поступил пенициллин, после которого гангрена отступила.

После госпиталя попал в артиллерию – ездовым. Возил на конях 76 мм орудия. С боями прошел от Ленинграда, освобождал Прибалтийские республики, закончил войну в Восточной Пруссии. За войну был ранен 5 раз, но возвращался в строй, хотя ранения были тяжелыми. Получив от гранаты 23 осколка, с тремя из которых прожил до конца жизни, работая в колхозе.

За боевые заслуги был награжден двумя медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и рядом юбилейных медалей. Демобилизовался в октябре 1945 года.

Сын, Втехин Николай Пантилиманович, проживает в д. Н-Иленка

Жданов Александр Николаевич

Родился 4 ноября 1906 года в деревне Скоморохова. Обучался письму и грамоте в «Ликвидации неграмотности населения».

Родился 4 ноября 1906 года в деревне Скоморохова. Обучался письму и грамоте в «Ликвидации неграмотности населения».

Его жена, Жданова Клеопатра Даниловна, была награждена медалями III степени за воспитание детей (медаль материнства). У них было 7 детей – 4 сына и 3 дочери.

Один из сыновей, Жданов Анатолий Александрович, трагически погиб при спасении колхозного имущества, и его именем названа центральная улица в деревне Скоморохова.

Александра Николаевича не взяли на фронт по состоянию здоровья, а в 1942 году он был призван в трудовую армию. На тот момент ему было 36 лет. Он работал на танковом заводе в Тагиле.

Александр Николаевич проработал на заводе 7 лет и вернулся домой. Был награжден множеством медалей за трудовую доблесть.

После войны работал в колхозе разнорабочим.

Ушел из жизни 4 октября 1986 года.

Сын, Жданов Валентин Александрович, проживает в д. Н-Иленка

Кошелева Александра Алексеевна

Родилась 6 июня 1922 года.

Родилась 6 июня 1922 года.

В 1941 году добровольцем ушла на фронт. Всю войну работала санитаркой в госпитале в Польше.

Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону советского заполярья», «За освобождение Германии».

После войны работала везде, куда попросят.

Вырастила 3-х сыновей.

Кошелев Василий Александрович

Родился 11 января 1926 года.

Родился 11 января 1926 года.

В 1943 году был призван на фронт. Был определен на Белорусский фронт в 20 танковую часть. Участвовал при взятии городов: Глогау и друг.

В 1946 году пришел домой в звании ефрейтора.

В 1959 году зачислен в члены КПСС.

Получил медали: «За победу», «30 лет Советской армии».

В мирное время коммунист Кошелев трудился на отлично.

Сутягин Михаил Петрович

Родился в 1914 году, в д.Н-Иленка Еланского Района Свердловской области.

Родился в 1914 году, в д.Н-Иленка Еланского Района Свердловской области.

Служил во время войны в части 83 СД 46 СН, командиром отделения.

Имеет награды: «За победу над Германией», «60 лет вооруженных сил СССР», «20 лет победы в ВОВ», «25 лет победы в ВОВ», «35 лет победы в ВОВ».

Придя домой взялся за мирную работу, клал русские печи.

Мандрыгин Егор Николаевич

Мандрыгин Егор Николаевич

Родился в 1913 году., в д.Н-Иленка.

Служил под Ленинградом, во время войны специальность – радист.

Имеет правительственные награды.

После войны работал учетчиком.

Внук, Мандрыгин Виктор Юрьевич, проживает в д. Н-Иленка

Менщиков Андриян Дмитриевич

Менщиков Андриян Дмитриевич

Родился в 1908 году, в д.Субботиной.

Начал свой боевой путь на Кольском полуострове. Защищал г. Мурманск. Воевал на северном фронте. Имел тяжелое ранение в ногу.

Награды: «Орден Отечественная война II степени», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», юбилейные медали.

После возвращения с фронта трудился в колхозе.

Светлолобов Ефим Александрович

Родился в 1918 году.

Родился в 1918 году.

Ушел на фронт в 1941 году. Воевал на Болховском фронте, где был ранен.

Получил медали: «За победу над Германией», «За освобождение Праги», « 25 и 30 лет победы над Германией», «50 и 60 лет Советской Армии».

После войны трудился бухгалтером в колхозе им. Жданова до выхода на пенсию.

Ленчиков Константин Полуэктович

Родился в крестьянской семье, в 1903 году.

Родился в крестьянской семье, в 1903 году.

В начале 1941 года ушел на фронт.

Воевал на 2-ом украинском фронте, в 351–ом стрелковом полку. Служил в артиллерии, в пулеметном эскадроне, рядовым. В октябре 1944 года, после лечения в госпитале вернулся домой. Получил медаль «За отвагу».

В мирное время работал сторожем в МТМ, увлекался рыбалкой. Один вырастил двоих детей – сына и дочь. В 1973 году, утром по дороге домой с работы скоропостижно скончался.

Сутягин Матвей Ермолаевич

Родился в д.Н-Иленка в крестьянской семье в 1916 году.

Родился в д.Н-Иленка в крестьянской семье в 1916 году.

В 1937 году, когда Матвею исполнилось 18 лет ,7 октября он был призван в ряды Красной Армии.

Место призыва: Еланский РВК, Еланского района Свердловской области.

Из архивов сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» : «В боях за Наро-Фоминск 20 декабря 1941 года получил скозное пулевое ранение в правую руку с повреждением кости позвоночной области.

В момент ранения выполнял должность пулеметчика отдельного батальона отдельной Латышской дивизии Центрального фронта» Так описывался подвигСутягина, за который ему вручили медаль «За боевые заслуги». С фронта Матвей Ермолаевич вернулся инвалидом III группы. Но некогда было думать о своем здоровье, работы было невпроворот : и дома, и в колхозе.

Матвей Ермолаевич работал трактористом в родном колхозе. Круглый год у тракториста есть работа, скучать некогда. А дома ждала жена Ольга Федоровна и семеро детей. Крепкое уральское здоровье позволило Матвею Ермолаевичу прожить до 78 лет.23 октября 1994 года его не стало. Но дети внуки и правнуки помнят его, чтут память о солдате , который защищал их в период войны.

Список наград (данные с сайта http://www.podvignaroda.ru/): Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 1 степени, Орден Отечественной войны 2 степени, орден Славы 3 степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Дочь, Бахтина Анна Матвеевна, проживает в д. Н-Иленка

Втехин Николай Иванович

Родился 19 декабря 1923 года

В 18 лет ушел в армию, а в 19 на войну. Служил

связистом. На войне был 5 лет.

После войны работал в колхозе имени Жданова

трактористом. В 1947 году женился на Субботиной

Марии Семеновне. У них родилось пятеро детей:

Александра, Николай, Валентина, Галина и Надежда.

В 1982 году его парализовало. Парализованный

пролежал 6 лет, а 15 апреля 1988 года он умер.

Сутягин Николай Фалалеевич

Родился 12 декабря 1922 года в

простой крестьянской семье. Мать Сутягина

Федосья Ивановна одна воспитывала четверых

сыновей: Сергея, Ивана, Спиридона и Николая. Отец

Сутягин Фалалей погиб в Гражданскую войну.

В 1940 году Николай ушел служить в армию, а оттуда в 1941 году сразу на фронт. Служил в десантных войсках, военная специальность – парашютист. В 1942 году получил первое ранение, затем служил в Особой морской дивизии. После второго ранения в 1943 году был демобилизован домой. Из архивов сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» : «В районе Клетской 20 ноября 1942 года получил тяжелое сквозное ранение в левую руку с повреждением локтевого сустава. В момент ранения выполнял должность парашютиста-десантника 214 авиакорпуса Сталинградского фронта…». За этот бой Николай Фалалеевич был награжден медалью «За боевые заслуги»

С фронта вернулся инвалидом 2 группы. Работал в колхозе механизатором в паре с Табуркиной Анфисой Ивановной. Так постепенно дружба переросла в любовь и молодые люди поженились. В 1945 году родилась – дочь Александра, а в 1950 – сын Алексей. Дочь проживает в г.Ирбите, а сын в Н-Иленке. Он тоже, как и отец, работал до пенсии механизатором.

Список наград (данные с сайта http://www.podvignaroda.ru/): Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны 1 степени, Орден Отечественной войны 2 степени, орден Славы 3 степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Сын, Сутягин Алексей Николаевич, проживает в д.Н-Иленка

Сырцев Юрий Алексеевич

Родился в 1923 году.

Родился в 1923 году.

Война застала Юрия Алексеевича в

восемнадцатилетнем возрасте. Его, как и многих

односельчан, призвали в ряды Советской Армии на

защиту нашей Родины.

С июня 1942 года его мирная жизнь сменилась

военной деятельностью. Служил он связистом 190

отдельного линейного батальона связи.

Не просто служил, а отважно, героически сражался за

мир и победу. Об этом говорит медаль «За боевые

заслуги» к этой награде он был представлен в

сентябре 1944 года.

Из материалов сайта «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:

« Линейный надсмотрщик 190 отдельного линейного батальона связи Армии рядовой Сырцев Юрий Алексеевич представлен к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» за то, что

- 27 января 1943 года, на село в Запорожской области, налетел вражеский самолет. Он держал линию связи, был ранен осколком авиабомбы в бедро левой ноги. Несмотря на полученное ранение, рядовой Сырцев с линии не ушел до тех пор, пока не устранил все повреждения.

- За время пребывания в батальоне товарищ Сырцев проявил себя как дисциплинированный, смелый, энергичный боец. Все даваемые ему поручения выполняет отлично и в срок. При наведении линии связи и обслуживании таковых, товарищ Сырцев не обращая внимания на огонь противника, выходит на устранение повреждений. Так: 25 апреля 1944 года в районе Конанки Сырцев под артиллерийским огнем, за 2 часа устранил 6 повреждений».

Юрию Алексеевичу посчастливилось выжить в этой страшной войне и вернуться домой, где его ждали родные и близкие. Оправившись от душевных и физических ран, он женился на жительнице д. Субботиной – Марии Филимоновне. В браке с которой родили четверых детей.

В послевоенное время трудился в колхозе имени Жданова электриком.

Дочь, Сырцева Тамара Юрьевна, проживает в д. Субботина

Субботин Дмитрий Егорович

Родился 1922 года.

Ему было 19 лет, когда 22 июня 1941 года голосом

Левитана была прервана мирная жизнь. Как многие

жители Н-Иленского сельского совета Субботин

Дмитрий Егорович в первые дни войны был призван

на защиту нашей Родины. Всю войну он бесстрашно

боролся, проявляя мужество и героизм, вносил

посильный вклад в Великую Победу. О подвигах

Дмитрия Егоровича говорят его награды: орден

Отечественной войны II степени, орден славы III

степени, медаль за отвагу.

Из материалов сайта «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:

«Товарищ Субботин в боях за г. Моравская Острава- Чехословакия 30.04.45 несмотря на трудность боевой обстановки, а также и арт-минометный огонь противника с телефоном в руках, бесстрашно форсировал р. Опава, непрерывно держа связь командира роты с командованием батальона. В трудную минуту боя, когда связь играла решающую роль, но она была прервана, товарищ Субботин, показывая образцы мужества и отваги быстро ликвидировал порыв, тем самым обеспечил нормальное управление боем. В этих боях товарищ Субботин ликвидировал 7 порывов линии связи.

Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени».

Субботин Дмитрий Егорович был старшим телефонистом 5-го гвардейского воздушно- десантного стрелкового полка. Воевал на Северо-Западном и Украинском фронтах, был легко ранен, но судьба была к нему благосклонна.

После Победы он вернулся в родной колхоз «Красный остров». Работал в МТМ токарем. Жизнь продолжалась!

Вскоре он женился на местной девушке. В д. Субботиной со своей женой Галиной Николаевной они жили и трудились до глубокой старости. К сожалению, бог не дал им детей, которые смогли бы продолжить род Субботина Дмитрия Егоровича – отважного защитника нашего Отечества, память о котором будет жить вечно.

Пупышев Николай Ульянович

Родился в 1925 году 26 сентября в Тугулыме. В

Родился в 1925 году 26 сентября в Тугулыме. В

простой крестьянской семье, где кроме него было еще

шесть детей, он был самым старшим. Окончил семь

классов. Затем учился на механика в ФЗУ. Когда

началась война, ему не было и шестнадцати.

Отец Пупышев Ульян Егорович ушел на фронт, а

Николай остался за старшего в семье, помогал по

хозяйству, воспитывал младших, работал в колхозе, на

тот момент они переехали в Мурашинский район

Кировской области.

Оттуда же он ушел на фронт в 1943 году добровольцем. Ему не было еще восемнадцати. Сразу же попал на оборону Сталинграда. Затем воевал на Ленинградском фронте и на 3-м Белорусском старшим разведчиком артиллерийских минометных войск 187 арт. бригады. Был ранен. Перенес контузию. Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией».

Демобилизовался в 1947 году.

В 1949 году женился на Безродных Галине Ивановне.

В 1954 году переехали в Тугулымский район д. Ивановка. У них родилось трое детей.

В 1979 уехали на Украину. С Украины приехали 1986 году в д. Скоморохова Байкаловского района.

Работал в колхозе «имени Жданова», слесарем на МТФ, в кузнице, ремонтировал бороны. Ездил на встречу ветеранов в Москву, Донецк, Ленинград, Калининград.

Тяжелые военные годы не прошли бесследно, сказалась контузия и ранения.

Последние годы был прикован к постели. Умер 2006 году.

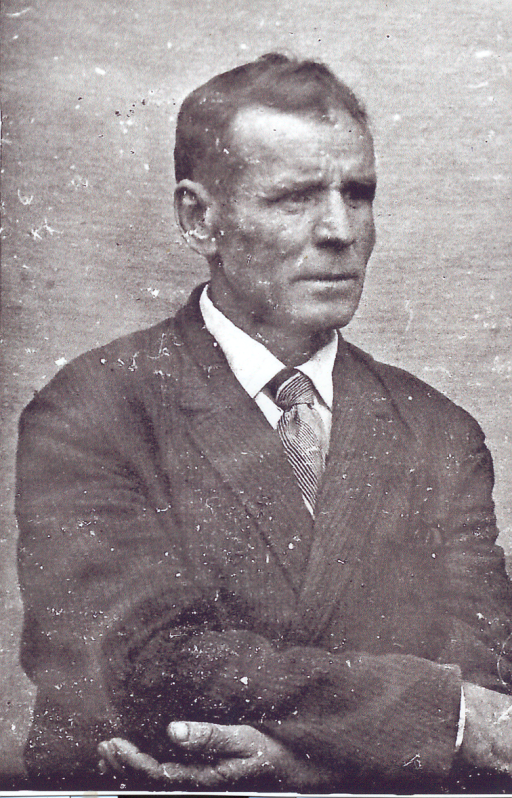

На встрече ветеранов. Второй слева – Пупышев Николай Ульянович.

Внучка, Сутягина Марина , проживает в д. Н-Иленка

Проскурнин Иван Капидонович

Родился 18 июня 1910 года в зажиточной крестьянской семье. Когда их семью раскулачили, родители вступили в колхоз, Иван тоже там работал. Он был прекрасным охотником и рыбаком. Одно время даже занимался заготовкой пушнины. Когда в стране был голод умение добывать зверя и выделывать шкурки, помогло семье Ивана выжить в эту трудную пору, ведь хлеба у крестьян не было, его вывозили «под метлу».

Когда началась Великая Отечественная война, Ивану был 31 год, и его сразу забрали на фронт.

Сражался на Украинском фронте, воевал под Винницей в 65 стрелковой дивизии, в расчете 45 мм пушки. Был трижды ранен.Однажды их расчет засек немецкий танк. В результате выжил только Иван, которого с тяжелым ранением в голову подобрали после боя наши солдаты.

Иван Капидонович вспоминал, что какое-то время был жив командир, он кричал от боли, так как снарядом ему разорвало брюшную полость, Иван полз к нему, пока сам не потерял сознание.

А после было долгое лечение в госпитале, осколок снаряда так и не удалось извлечь из головы, а один глаз перестал видеть. Ивана Капидоновича комиссовали по бессрочной инвалидности. Вернулся домой, трудился в родном колхозе. Был гармонистом, любил исполнять фронтовые песни.

До последних своих дней он не мог без слез и содрогания голоса вспоминать те страшные военные годы, полные боли, смерти близких людей.

Имеет награды: медали «За отвагу»,» «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные медали, а за трудовую деятельность был неоднократно отмечен почетными грамотами.

Бобров Анатолий Петрович

Родился в 1927 году в. Шушарина в крестьянской семье. Он был старшим из 5 детей. И, когда в 1941 году, отец ушел на фронт, остался главным помощником в семье. Но пришла беда – умерла мама. Куда деваться ребятишкам? Поэтому, едва закончив 7 классов, в 17 лет паренек уезжает на фронт, оставив сестру. А трех младших ребятишек отправили в детский дом.

Тяжелая судьба только закалила Анатолия и, служа на Черноморском флоте по военной специальности сигнальщиком, он не уронил чести и достоинства советского человека. Воевал с 1944 г по 1945 г. в звании рядового. Но и за этот период он увидел порок войны: осколочные ранения глаза и руки давали знать о себе всю оставшуюся жизнь. Дойдя до конца войны, Анатолий Петрович получил награду: «За победу над Германией», а затем уже в послевоенные годы «20 лет Победы над Германией», «50 лет вооруженных сил СССР».

После войны восемнадцатилетний юноша трудился в колхозе имени Жданова на ферме, на водокачке.

Женился в 1952 году, и уже через год родилась дочь Надежда, а затем еще сын Петр и дочь Вера.

Умер Анатолий Петрович в 1994 году, в возрасте 67 лет.

Сутягин Александр Прокопьевич

Сутягин Александр Прокопьевич

Родился 1910 г. в д. Н-Иленка. Свой боевой путь начал от Брянска, затем города Орел, Тула. Воевал в 43 стрелковой батарее и находился там с июня по сентябрь 1941 г. Затем в 702 стрелковой батарее сержантом, потом старшиной. Сражался рядовым пулеметчиком в 49 стрелковом отделении. Принимал участие в битве за Сталинград и потом попал в плен. Концлагерь находился в совхозе № 8 49 ухлеб района. Немцы очень издевались над пленными, заставляли работать, держали их в впроголодь, били чем попало.

Александр Прокопьевич был в плену почти всю войну с октября 1942 по май 1945 г. 28 сентября 1945 года он демобилизовался на основании указа президента верховного совета СССР.

После войны работал в столярке до выхода на пенсию.

Бахарев Николай Тихонович

Бахарев Николай Тихонович

Родился 4 июня 1926 года в д. Верхняя Иленка, Байкаловского района.

Кроме него в семье росли сестра и два брата. Но в 1939 году в дом пришла беда – умерла мама. Отец привел в дом другую женщину.

Но беда не приходит одна, началась ВОВ и в августе 1941 г. отец ушел на фронт. Мачеха не захотела одна растить детей и, собрав все свои пожитки, ушла, оставив их одних.

В доме за старшего остался Николай. Как мог, успокаивал осиротевших ребятишек, ведь младшему брату было всего 2 года, и за ним приглядывала сестра, которой самой было всего 14 лет. В меру своих способностей Николай хозяйничал по хозяйству. Нужно было чем-то накормить детей. Хорошо, что в доме осталась кормилица – корова, сходят, подоят ее, выпьют по стакану молока, с тем и ложились спать. Зимой нечем было топить печь и приходилось идти в лес и собирать хворост. В 1942 г. зимой был отправлен на лесозаготовки.

В 1942 г. умирает младший брат. В 1943 году получили похоронку на отца. И в апреле 1943 Николай ушел на фронт.

Военную службу проходил в 74 полку МВД по охране железных дорог.

За участие в Великой Отечественной войне 13 мая 1946 г. получил медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»

15 апреля 1948 г. был демобилизован по болезни. Вернувшись домой, встретил свою судьбу Евдокию Дмитриевну, которая, получив похоронку на мужа одна воспитывала двоих детей. Он стал заботливым отцом для детей. Через два года у них родилась дочь Рая, затем Светлана, Владимир, Людмила, Леонид, Александр, Ольга, Галина.

После окончания войны Николай Тихонович работал на разных работах, ни от какой работы не отказывался. Во время сенокоса косил травы на конной сенокосилке. В уборочную зерновых работал на комбайне. Два месяца проработал кладовщиком на зерноскладе, но в 1959 г. из-за болезни ушел на инвалидность. Но без дела не мог сидеть, подрабатывал на мельнице, работал истопником в детском саду.

В меру своих способностей помогал своей жене по ведению личного хозяйства. Очень любил, чтобы в доме был порядок. Начатое дело всегда доводил до конца. Каждый год день Победы встречал со слезами на глазах.

30 июля 1994 года Бахарев Николай Тихонович из-за болезни ушел из жизни.

Дочь, Бахарева Галина Николаевна, проживает в д. В-Иленка

Проскурнин Иван Григорьевич

Проскурнин Иван Григорьевич

Родился 28 ноября 1910 г. в д. Н-Иленка Еланского района Свердловской области.

Учился в Н-Иленской начальной школе, закончил 4 класса.

Затем учился в Городищенской семилетней школе, закончил 7 классов.

После окончания семилетки, в 1936 году поступил в Ирбитский аграрный техникум, по специальности зоотехния.

В 1940 году закончил техникум, по распределению его отправили главным зоотехником в Красноярский край.

С 9 ноября 1941 проходил военную службу в 28 отдельной телеграфной строительной роте – линейным надсмотрщиком.

С ноября 1941 года по февраль 1943 г. в 1115 отдельной роте правительственной связи – командиром отделения связи.

С февраля 1943 года по май 1946 года участвовал в Великой Отечественной войне с 28 марта 1942 г по 9 мая 1945 года.

Вернулся в родные края в 1946 году. Отправили на работу в управление сельского хозяйства главным зоотехником Еланского района, проработав несколько лет, затем вернулся в родной колхоз им. Жданова. Женился, жена – Проскурнина Анна Александровна, родили пятерых детей: Николай, Надежда, Александр, Полина, Григорий.

В 1962 году от тяжелой болезни ушла из жизни жена и мать пятерых детей.

Но есть на свете добрые люди и такой оказалась из соседней деревни Палецковой Шутова Лидия Георгиевна, которая помогла воспитать детей и дети оправдали ее доверие. Получили образование и разлетелись в разные края, у всех свои семьи.

С Лидией Георгиевной прожили с 1962 года по 1998 год, 36 лет.

Старший и младший сыновья живут в Н-Тагиле (Николай и Григорий).

Дочь Полина живет в Екатеринбурге, сын Александр, дочь Надежда в родной деревне.

Награжден орденом Отечественной войны II степени 14 марта 1984 г.

Медалью Жукова от 19 февраля 1996 года.

Награжден медалями: «40 лет Победы», «50 лет Победы», «70 лет Вооруженных сил СССР».

Ушел из жизни 4 декабря 1998 года.

Сын, Проскурнин Александр Иванович, проживает в д. Н-Иленка

Мандрыгин Николай Дмитриевич

Мандрыгин Николай Дмитриевич

Родился 9 ноября 1925 года в д. Н-Иленка Городищенского с/с Еланского района Свердловской области. Окончил 4 класса Н-Иленской начальной школы в 1938 году и пошел на работу в колхоз «1 –е мая». В мае 1943 года он был призван Еланским райвоенкоматом в действующую Армию. Воевал он в минометной роте 1119 стрелкового полка 3-го Прибалтийского фронта. Был он и наводчиком и заряжающим, и командиром расчета. В мае 1945 вступил в члены КПСС.

Войну закончил в звании – сержант.

Получил награды:

1) Орден «Красной звезды» - 1944 г. 10 февраля

2) Медаль «За отвагу» - 1944 г. 31 октября

3) Медаль «За победу над Германией» - 1945 г. 9 мая

4) Значок «Отличник минометчик» - 1945 15 мая

Позднее добавились: Орден «Отечественной войны» II степени 1985 г. 11 марта. Юбилейные медали: «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«30 лет Вооруженных сил СССР», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР».

Но домой Николай Дмитриевич пришел не сразу после окончания войны. С июня 1945 по август 1946 г. он был курсантом отдельного стрелкового батальона минометной роты. А с августа 1946 г. по июнь 1950 г. проходил срочную службу в в/ч 10097 во второй минометной роте.

Прибыл домой Николай Дмитриевич в июне 1950 года. Сразу приступил к работе в родном колхозе. Был и разнорабочим, и кладовщиком, и бригадиром полеводческой бригады. В мае 1951 года Николай Дмитриевич женился на девушке из своей же деревни. Звали ее Маша – Мария Петровна. Прожили они вместе почти сорок лет. Родили, воспитали и вывели в люди пятерых детей: двух сыночков и трех дочек. Те взамен подарили им 9 внуков, 6 правнуков. Только бы жить да радоваться, но подвело здоровье и в августе 1990 года Николая Дмитриевича не стало.

Внучка, Мандрыгина Ирина Николаевна, проживает в д. Н-Иленка

Бахтин Яков Григорьевич

Бахтин Яков Григорьевич

Родился 1903 года.

Воевал на 2 Белорусском фронте в 354 артиллерийском полку рядовым. Прошел через Восточную Пруссию и закончил войну в Германии.

Имеет награды «За победу над Германией 50 лет вооруженных сил», «20 лет победы над Германией», 2 медали «За отвагу».

После войны трудился в колхозе им. Жданова.

Катал валенки на всю округу.

Сутягин Дмитрий Ефремович

Сутягин Дмитрий Ефремович

Родился в 1922 году.

Он является участником Великой Отечественной войны. А именно он был стрелком зенитной установки и охранял шарикоподшипниковый завод в Самаре, на котором тогда выпускали военную технику: танки, самолёты, пушки. Зенитные установки Дмитрия Ефремовича стояли на высоком берегу Волги.

И вот однажды наибольшая массивная атака попалась на их расчёт. Вражеская группа самолётов - эскадрилья летела для бомбардировки завода и сбросила несколько бомб на них. Большинство членов этого расчёта погибло,

Дмитрия Ефремовича и некоторых его товарищей слегка отбросило назад взрывной волной и не ранило. И оставшийся состав продолжал оборонять завод. Но один самолёт из вражеской эскадрильи отклонился влево, прошёл под крутым берегом Волги, резко выскочил прямо перед зенитным расчётом и расстрелял практически в упор его. Самолёт «Юнкере» пролетел над ним и направился к заводу. В него стреляли из орудий, но попасть не смогли. «Юнкере» начал сбрасывать бомбы на корпуса завода, но не нанес существенного ущерба. Сделав круг, самолет пошёл на второй заход. Оставшиеся в живых зенитчики, израненные и уставшие, сумели сбить этот самолёт. И он, вращаясь, упал в поле, подняв в небо черные клубы дыма, и взорвался. Завод они отстояли.

Дмитрий Ефремович также защищал Харьков, воевал в Сталинграде, Саратове, в Москве. Освобождал Будапешт, Вену, охранял самые разные очень важные стратегические объекты. За самоотверженность, отвагу и смелость он имеет награды: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», имеет немало благодарностей. Посчастливилось, он прошел всю войну, не получил ни одного ранения, но был контужен. Далеко не всем так повезло в те страшные, тяжелые годы, многие отдали свою жизнь за победу над врагом.

После войны он женился на чернобровой красавице Сутягиной Марии Константиновне, которая подарила своему мужу троих детей.

До самой пенсии Дмитрий Ефремович работал на конезаводе и в бригаде в родном колхозе.

Сутягин Алексей Прокопьевич

Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А еще страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла много горя и страдания. Воевали все от мала до велика. В войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков.

Война! Это очень страшное слово, как страшно, что мы часто встречаемся с ним. А еще страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла много горя и страдания. Воевали все от мала до велика. В войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков.

Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину. Мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков, жен. Каждый раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им придавало сил. Они знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернутся домой.

Сутягин Алексей Прокопьевич. Родился в 1912 году. Когда началась война, ему было 29 лет.

Он ушёл на фронт с самого начала войны 1941 года. Сражался на калинском фронте 22 армии, обслуживали 23 батальон связи. Военная специальность-связист.

За образцовое выполнение заданий командования имеет награды «За победу над Германией», «За отвагу».

Все эти долгие и тяжёлые годы солдата ждала его верная спутница - Кокшарова Фёкла Михайловна. В мирное время Алексей Прокопьевич трудился конюхом в родном колхозе до самой пенсии.

Скоморохов Александр Алексеевич

Родился в 1911 году 26 августа в д. Скомороховой в семье Алексея Григорьевича и Фионии Афанасьевны. С ранних лет начал работать в колхозе. Затем окончил курсы шоферов и на машине полуторке работал до службы в армии. Когда Александра призвали в армию, началась финская война, и он был отправлен на фронт. Потом началась Великая Отечественная война и, не приходя домой, Александра Алексеевича отправили снова воевать. Служил в армии Конева. На родной полуторке возил боеприпасы. Боевой путь прошел от Москвы до Берлина.

Родился в 1911 году 26 августа в д. Скомороховой в семье Алексея Григорьевича и Фионии Афанасьевны. С ранних лет начал работать в колхозе. Затем окончил курсы шоферов и на машине полуторке работал до службы в армии. Когда Александра призвали в армию, началась финская война, и он был отправлен на фронт. Потом началась Великая Отечественная война и, не приходя домой, Александра Алексеевича отправили снова воевать. Служил в армии Конева. На родной полуторке возил боеприпасы. Боевой путь прошел от Москвы до Берлина.

Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». В последние дни войны был ранен. После госпиталя возил военачальника. После капитуляции Гитлера, участвовал в боях в Западной Европе, дошел до Маринино.

После войны его, как человека любящего дисциплину, колхозники выбрали бригадиром первой бригады.

Женился. С женой Анной Павловной прожили более 50 лет, воспитали сына – Михаила. Жили дружно, вели хозяйство. Александр Алексеевич был физически сильным и крепким мужчиной, никогда не курил, терпеть не мог пьяниц и бездельников. Он и на пенсии продолжал работать в колхозе – забивал скот, делал коромысла, сани, одним словом, был мастер на все руки.

Награжден медалью «Ветеран труда».

Голяков Серафим Андреевич

Родился в 1908 году в д. Скомороховой. Во время войны сражался в отдельном гвардейском батальоне связи на Калининском направлении. После победы над Германией участвовал в войне против Японии. Военная специальность – связист. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Родился в 1908 году в д. Скомороховой. Во время войны сражался в отдельном гвардейском батальоне связи на Калининском направлении. После победы над Германией участвовал в войне против Японии. Военная специальность – связист. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны вернулся в родной колхоз, работал конюхом. С женой Антониной Петровной воспитали четверых детей. Серафим Андреевич был человек очень ответственный, к колхозному имуществу относился как к своему. Всегда у него всё – и сбруя, и телеги были в порядке.

Скоморохов Иван Васильевич

Родился 30 октября 1914 г. в д. Скомороховой. Сражался на финской войне, затем воевал с фашистами. Военная специальность – стрелок, звание рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Родился 30 октября 1914 г. в д. Скомороховой. Сражался на финской войне, затем воевал с фашистами. Военная специальность – стрелок, звание рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

После войны вернулся в родную деревню, выбрали бригадиром второй бригады, жена Матрена Максимовна работала конюхом в этой же бригаде. Вся жизнь прошла в работе – колхозной, домашней. Воспитали четверых детей.

К сожалению дети в деревне сейчас не живут, но дом, построенный Иваном Васильевичем стоит, не покосившись, на берегу Ницы. Каждое лето дочь Анна Ивановна приезжает в Скоморохову, обихаживает усадьбу, посещает родные могилы отца и матери.

Кузеванов Михаил Николаевич

Родился в 1908 году, красноармеец, призван в РККА с 30 августа 1941 года. Место призыва: Еланский РВК, Свердловской области, Еланского района. Из архивов сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» : «…товарищ Кузеванов М.Н. участвовал на фронте Отечественной войны с 3 июня 1942 года, по28сентября 1942года.

Родился в 1908 году, красноармеец, призван в РККА с 30 августа 1941 года. Место призыва: Еланский РВК, Свердловской области, Еланского района. Из архивов сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» : «…товарищ Кузеванов М.Н. участвовал на фронте Отечественной войны с 3 июня 1942 года, по28сентября 1942года.

В боях за Воронеж 28.09.1942 получил пулевое ранение мягких тканей в область правого сосцевидного отростка, осложнившегося параличом правого лицевого нерва. В момент ранения выполнял должность пулеметчика ручного 67 кап. Полка Воронежского фронта. В ледствие ранения правый глаз не закрывается и имеет постоянное слезотечение… Кузеванов М.Н. является инвалидом 3 группы»

Вернулся Михаил Николаевич после госпиталя в 1943 году. Работал рядовым колхозником в колхозе «1 мая» Городищенского сельского совета. К любой, порученной ему работе, относился добросовестно.

Список наград (данные с сайта http://www.podvignaroda.ru/)::

Орден Красного Знамени; Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Красной Звезды; Орден Славы III степени; Медаль «За отвагу»; Медаль «За боевые заслуги»

Сын, Кузеванов Петр Михайлович, проживает в д. Н-Иленка.

Белоногов Петр Александрович

Белоногов Петр Александрович

год рождения :1924

мл. лейтенант

в РККА с 16.08.1942 года

Место призыва: Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н

Список наград (данные с сайта http://www.podvignaroda.ru/): Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Красной Звезды; Орден Славы III степени; Медаль «За отвагу»; Медаль «За боевые заслуги»

Во время войны сражался на Юго-западном фронте, в должности командира стрелкового взвода.

Из архивов сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» : «Младший лейтенант Белоногов П.А находился на фронте Отечественной войны с 15 марта 1943 года по 18 июля 1943 года в должности командира стрелкового взвода 909 стрелкового полка, 56 стрелковой дивизии, Юго-западного фронта.

18 июля 1943 года в районе г.Лисиганск был тяжело контужен.» Так описывался подвиг Белоногова, за который ему вручили медаль «За боевые заслуги»

После лечения в госпитале вернулся на родину. Работал в Скомороховской начальной школе физруком.

Проскурнин Александр Егорович

Родился в 1922 году в д. Н-Иленка. В 20 лет его призвали в ряды Красной Армии. Место призыва: Еланский РВК, Свердловской области, Еланского района.

Родился в 1922 году в д. Н-Иленка. В 20 лет его призвали в ряды Красной Армии. Место призыва: Еланский РВК, Свердловской области, Еланского района.

В звании рядового Александр Егорович воевал на Харьковском направлении в 175 стрелковой дивизии, 728 стрелкового полка, 6-го гвардейского кавалерийского корпуса.

В архивных документах сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» описывается подвиг бойца, за который ему вручили медаль : «За боевые заслуги».

Из архива: «…в боях за г.Дубно (Ровненская обл.) 10.02.1944 Проскурнин А.С. получил сквозное пулевое ранение в правую руку с повреждением костей. В момент ранения выполнял должность минометчика 47 отдельного минометного дивизиона 6 гвардейской кавалерийского корпуса 1 украинского фронта»

С фронта вернулся инвалидом 3 группы, но дела было невпроворот, и Александр Егорович с головой погрузился в работу. Сначала заведовал складом «Заготзерно», затем был бригадиром комплексной бригады. Любая работа спорилась, но не прошли бесследно ранения и Александр Егорович скончался скоропостижно.

Список наград (данные с сайта http://www.podvignaroda.ru/): Орден Красного Знамени; Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Красной Звезды; Орден Славы III степени; Медаль «За отвагу»; Медаль «За боевые заслуги»

Жена, Проскурнина Мария Алексеевна, проживает в д. Н-Иленка.

Втехин Александр Кузьмич

Родился 12 сентября 1915 года в д. Н-Иленка. В РККА призван с 1941 года, буквально с самых первых дней войны. Служил на Белорусском фронте, участвовал в боях за г.Витебск, Ржев, Вязьму. В архивных документах сайта «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» описывается подвиг бойца, за который ему вручили медаль : «За отвагу». Из архива: «…что он активный участник Отечественной войны, будучи в боях за г.Вязьму 09.08. 1943 года был ранен, в боях за Прибалтику 10.12.1944 года был вторично ранен…»

Имел награды: орден Красной звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», «Партизан ВОВ».

После войны работал в колхозе им.Жданова – разнорабочим, а потом сторожем.

Внук, Тюменев Игорь Геннадьевич, проживает в д. Н-Иленка

Субботин Аким Иванович

(16.09.20 – 10.09.95)

(16.09.20 – 10.09.95)

Родился в многодетной семье. Отец с матерью с самого раннего детства приучали ребятишек к труду. Помощь в домашнем хозяйстве, присмотреть за младшими. А с 7 лет и на сенокосе и в лесу были уже первыми помощниками. Аким с детства был активным и неугомонным. По своей натуре он был – лидер, и ему легко удавалось организовать своих сверстников как на забавы, так и на серьезные дела. Первый среди пионеров, первый среди комсомольцев. С поста секретаря комсомольской организации уходил он в ряды Красной Армии в 1939 году. Сначала его направили на обучение в зенитную школу, а потом сразу на передовую, так как началась Великая Отечественная война.

И выпало на долю комсомольца Субботина пройти все войну от начала до победного конца, испытать все тяготы и лишения того лихого времени. Начал службу в 435 отдельном зенитном дивизионе 6 отдельной зенитной батареи – разведчиком. После ранения продолжил воевать в 1624 отдельном артиллерийском зенитном полку - старшим разведчиком.

Из архивных документов сайта «Подвиг народа в Великой Отечественной войне»:

«…Субботин находился на фронте с октября 1941 года в качестве разведчика-наблюдателя за воздухом. Еще в мирное время товарищ Субботин понял, что знание силуэтов самолетов – великое дело. Свои самолеты он мог определять по звуку моторов, по скорости и по их очертаниям. Когда он прибыл на фронт, то перед ним встала большая задача, так как самолеты противника он не видел даже на фото. Это Субботина не смутило. Он ночью стал изучать их по фото, а днем непосредственно в воздухе. Через неделю он знал уже все самолеты противника. Стоит ему услышать звук мотора или заметить в воздухе самолет он немедленно объявляет его государственную принадлежность и марку. И только стоит вражескому самолету приблизиться на расстояние видимости бинокля или слышимости звука мотора , Субботин немедленно объявляет: «Воздух!»; и через несколько секунд расчеты находятся на своих местах. Многие из 21 самолетов, сбитых батареей, благодаря своевременности объявления тревоги.

Во время бомбежки и обстрелов самолетов товарищ Субботин неизменно находился на своем месте и объявлял, откуда и сколько идет вражеских самолетов, а командир решал задачу очередности отражения их. Дисциплинирован, смелый боец. Партийная организация приняла отважного разведчика в кандидаты ВКП/б»

Однажды при обороне Сталинграда в 1943 году, трое суток ему и его товарищам пришлось пролежать в ледяной воде и снегу. Но холод и простуда были ничем по сравнению со свистящими пулями и боязнью отдать свою Родину врагу.

Аким Иванович участвовал во многих боях, дошел до Германии, имеет многочисленные награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», Орден «Красной звезды», Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден «Отечественной войны 2 степени», юбилейные медали.

Но мирная жизнь наступила не для всех 9 мая 1945 года, еще оставались остатки недобитых фашистских войск, которые укрывались в лесах и разрушенных зданиях, и с которыми еще предстояло сражаться.

Поэтому вернулся Аким Иванович домой только через год после Великой победы нал фашистской Германией. Дома его ждали жена Анастасия и дочь Александра, которая родилась уже без него в сороковом году. Всего вырастили и воспитали супруги Субботины четырех дочерей.

Вернулся Аким Иванович с фронта коммунистом и сразу активно взялся за работу. Сначала работал кладовщиком, затем его избрали председателем колхоза, затем он возглавлял партком, а после его кандидатуру выдвинули на пост председателя сельского совета. Всегда на людях, всегда с людьми, всегда для людей, уходил с первыми петухами и возвращался затемно, забывая порой о своей семье. Но так было нужно для страны, которая оправлялась после тяжелой военной поры.

Не могли не сказаться на здоровье тяжелые военные и послевоенные годы. Аким Иванович не дожил до своего 75-летия одну неделю, но имя его живет в памяти земляков. Его вспоминают как хорошего человека, замечательного руководителя, добросовестного работника!

Дочь, Забанных Александра Акимовна, проживает в д. Субботина.

Табуркин Дмитрий Михайлович (фото нет)

Родился в 1925 году, в д.В-Иленка.

Призван в РККА с 04.02.1943 года. Место призыва: Еланский РВК, Свердловской области, Еланского района.

В 1943 году воевал на подступах брянских лесов, в танковой бригаде. Был неоднократно ранен. Лечился в госпитале в г.Туле., Новгороде, Рыбинске. После госпиталя снова – фронт. На сайте «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» обнаружена информация о подвиге, за который Дмитрию Михайловичу была вручена медаль «За боевые заслуги» .

Из архива: «…товарищ Табуркин, будучи на передовой, имеющий опыт в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Сейчас тов. Табуркин, стоя на страже охраны склада, умело и честно охраняя, проявлял полнейшую бдительность по охране, помогая в этом другим бойцам более бдительно охранять военное имущество от коварного врага…». Эти строки взяты из архивного документа, пусть написано не складно, но из них видно, что Табуркин Д.М. был ответственным, честным, добросовестным, опытным бойцом.

Соловьев Константин Андреевич

Родился 19 мая 1912 года в большой крестьянской семье десятым ребенком. Было 3 сестры и 6 братьев. Сеяли, убирали урожай, семья была среднего достатка. Труд познан рано. Жили большой дружной семьей. Перед коллективизацией сыновья/братья получили свои наделы и стали жить отдельно. Один брат – Поликарп погиб в первую мировую войну. Остальные все работали уже в колхозе. Работы были разные: пахали, сеяли убирали урожай. Женился Константин рано. На срочную службу не взяли – жена Клавдия Михайловна была из семьи раскулаченных. Детей долго не было, поэтому оба с женой зимой были на лесозаготовках. Когда родились 2 сына, ездил на заготовки леса один.

Родился 19 мая 1912 года в большой крестьянской семье десятым ребенком. Было 3 сестры и 6 братьев. Сеяли, убирали урожай, семья была среднего достатка. Труд познан рано. Жили большой дружной семьей. Перед коллективизацией сыновья/братья получили свои наделы и стали жить отдельно. Один брат – Поликарп погиб в первую мировую войну. Остальные все работали уже в колхозе. Работы были разные: пахали, сеяли убирали урожай. Женился Константин рано. На срочную службу не взяли – жена Клавдия Михайловна была из семьи раскулаченных. Детей долго не было, поэтому оба с женой зимой были на лесозаготовках. Когда родились 2 сына, ездил на заготовки леса один.

Началась война и Константин сразу ушел на фронт и все его братья. Дома осталась жена с двумя детьми и старыми родителями. В 1944 году был ранен в руку и ногу. Лечился в госпитали в г. Тбилиси. Побывал дома и снова на фронт. Весной 1945 г. вернулся домой. Были награды. В деревне много не вернулось с войны. И снова труд. Опять пахать, сеять, лесозаготовки. Потом работал бригадиром (семья увеличилась: родились 2 дочери и сын), был в строй бригаде. В более пожилом возрасте был учетчиком в тракторной бригаде от МТС, а потом и в к колхозе им. Жданова с этой должности ушел на пенсию. Ветеран труда. 15 декабря 1993 года ушел из жизни. Награжден орденом отечественной войны.

Внук, Соловьев Андрей Владимирович, проживает в д. В-Иленка.

Бахтин Василий Федотович

Бахтин Василий Федотович

Родился в деревне Нижняя Иленка 1 августа 1918 г.

В 1939 году был призван в Красную Армию. Как многих уральских парней, тогда и сейчас, отправили рядового Бахтина охранять Дальневосточные границы.

В 1941 года Василий готовился к мобилизации, уже считал дни до дембеля, представлял, как прибудет его эшелон на станцию Талица, а там до родной сторонки рукой подать. Однако, этим мечтам не суждено было сбыться, 22 июня началась Великая Отечественная война.

Остался уже, тогда уже старший сержант, Василий Бахтин на Дальнем Востоке на долгие семь лет.

«К 1943 году, когда на Западе решалась судьба нашей Родины, на Дальневосточном фронте осталось минимальное количество живой силы и техники, у нас был приказ не подавать на провокации, в случае агрессии удержать Дальний Восток. Позиционные перестрелки с «самураями» случались практически каждый день» - вспоминал Василий Федотович.

В родную деревню Василий Федотович вернулся в 1946 году с медалью «За Победу над Японией» и Орденом «Отечественная война» второй степени. Женился на Екатерине Ильиничне. Один за другим в дружной семье родилось пятеро детей. После войны Василий Федотович трудился плотником в родном колхозе имени Жданова. Умер в 1994 году.

В Нижней Иленке чтят память о ветеране, помнят его золотые руки, которые могли сделать из дерева все, что угодно.

Сын, Бахтин Иван Васильевич, проживает в д. Н-Иленка

Бахтин Филипп Дмитриевич

Родился 13 ноября 1924 года в семье крестьянина бедняка.

В семье было двое сыновей: Филипп и Алексей.

В 1929 году семья вступила в колхоз. Отец Филиппа Дмитрий Григорьевич работал председателем, затем полеводом. В поле пропадал с раннего утра и до позднего вечера, за дело болел душой. Односельчане же ценили его за ответственность и знание.

Старший брат Филиппа выучился на фельдшера, а Филька, как называла его мать, страшный непоседа и задира, подвижный и сообразительный. Играючи учился в школе. Перед войной закончил 7 классов и пошел работать в колхоз на лето.

Возможно, он собирался учиться дальше, мечтал получить профессию, но грянула война.

17.08.1942 года в возрасте 17 лет Филипп был призван в армию и направлен в Черкасское пехотное училище Уральского военного округа для получения специальности «Командир стрелкового взвода».

Через полгода отправили на фронт. 18 летний юноша был поставлен командиром взвода автоматчиков, зам. командира роты 453 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии 3-ей гвардейской армии Юго-западного Фронта.

В мае 43 года при переправе через Северный Донец был ранен в ногу и направлен на излечение в госпиталь г. Казани. Ранение было легкое, но началась гангрена, стал вопрос об ампутации ноги. Для восемнадцатилетнего юноши это было страшным приговором. Всю жизнь Филипп с благодарностью вспоминал медицинского профессора, работающего в госпитале. Тот пожалел юношу, рискнул, ампутацию отменили, ногу удалось вылечить.

Вернувшись из армии, молоденький лейтенант заставил быстрее биться сердца многих деревенских девчонок. Но у Филиппа еще со школы была на примете одна, которая, правда, до войны не больно-то принимала ухаживания драчуна и забияки. Вернувшийся с войны, стройный и подтянутый Филипп растопил наконец сердце Анисьи Ивановны , девушка дала согласие выйти за него замуж.

В семье родилось 2-е детей: Алексей и Надежда. Еще в армии Филипп вступил в партию. Получив после войны педагогическое образование, работал учителем и директором школы, основал в Н-Иленке 7-летку, парторгом, в редакции газеты в Гарях.

Семья много раз переезжала. В 1960 году, когда парализовало отца Филиппа, пришлось вернуться обратно в Иленку, где и прошел остаток жизни.

Умер Филипп Дмитриевич 3 июня 1992 года.

Дочь, Сутягина Надежда Филипповна, проживает в д. Н-Иленка.

До

Гладков Михаил Фролович

Гладков Михаил Фролович

Родился 21 ноября 1921 года в деревне В-Иленка

Байкаловского района. Как и всем деревенским

ребятишкам работать приходилось с самого раннего

возраста, помогать семье, колхозу. Были у Михаила и

способности к учебе. Н-Иленскую семилетнюю школу

закончил без единой тройки. Но получать дальнейшее

образование не было возможности.

А в 1940 грянула Велика Отечественная война. В 1942 году Михаила Фроловича призвали в ряды Красной Армии. На фронте был пулеметчиком, командовал расчетом, воевал на Ленинградском фронте. Не раз приходилось доставлять продукты и боеприпасы в осажденный Ленинград. Был ранен. После госпиталя окончил школу младших командиров. В марте 1943 года во время очередного боя с фашистскими захватчиками получил контузию.После лечения попал в 245 стрелковый полк. И вновь ранение, в этот раз в ноги. После этого ранения был комиссован и отправлен домой.С 1944 года принят в ряды КПСС. Вернулся с фронта, проживал в д.Карпунино Краснополянского сельского совета.Вначале работал на тракторе на мелирационных работах. За хорошую работу, дисциплинированность, ответственность был назначен бригадиром Краснополянской МТС. Но малая родина звала, и Михаил с молодой семьей переезжает в д.В-Иленка, где начинает работать комбайнером. Его фото не раз было помещено на Доску Почета в Ирбитском краеведческом музее. В последние годы жихзни Михаил Фролович работал столяром в колхозе им. Жданова. Ушел из жизни 8 января 1980 года.

Имеет медали: «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Дорохин Дмитрий Михайлович

Родился в 1912 году. Был участником финской

и Великой Отечественной войны. В 1941 году

начал боевой путь по Великими Луками в

составе третьего Белорусского фронта 252

стрелкового полка в качестве пулеметчика.

Вместе с полком прошел через города

Смоленск, Вильнюс. При наступлении в

Пруссии был ранен. Награжден медалью «За

отвагу».

По окончании войны вернулся в родной колхоз. Долгое время работал бригадиром, затем кузнецом, а потом до самой пенсии трудился кладовщиком.

Репин Егор Мамонтович

Репин Егор Мамонтович

Родился в 1912 году. Был призван в

армию в 1942 году. Попал в

г.Димитров в артеллерийский полк.

Служил в звании рядового бойца в

70,72,24 артиллерийских полках. Были

легкие контузии. Долгое время полк, в

котором служил Егор Мамонтович

стоял во второй обороне. Прошли через города Коломна, Воронеж, Саратов. Демобилизовался после Великой победы в 1945 году.

Имеет медали: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали.

После войны долгое время трудился лесником.

Колтышев Николай Васильевич

Родился в 1923 году. На фронт ушел в 17

лет. Воевал под Ленинградом до полного

снятия блокады, в составе 402 стрелкового

полка с мая 1942 года по 5 января 1945

года. Николай Васильевич принимал

участие в войне с Японией в составе 781

стрелкового полка командиром миномета.

Имеет награды: орден Отечественной

войны II степени,

медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией»

Сединкин Иван Семенович

Сединкин Иван Семенович

Родился в 1923 году. Девятнадцатилетним

пареньком в 1942 году ушел на фронт. С 1943

по 1946 годы воевал в 986 и 952 батальонах

связи. В 1943 году за восстановление связи

под г.Витебском был награжден орденом

Славы III степени. Также имеет награды: орден

Отечественной войны I степени, медаль «За

боевые заслуги», юбилейные медали. После

войны вернулся в родной колхоз где долгое

время работал трактористом, а затем учетчиком

тракторной бригады.

Репин Иов Мамонтович

Родился в 1918 году. В 1939 году был призван в

армию. Когда началась Великая Отечественная

война, попал в горно-стрелковый полк, затем на

Украинский фронт под командованием

Рокоссовского. Был ранен. После госпиталя

вернулся в армейские ряды. Служил в звании

старшего сержанта в артиллерийском полку.

Демобилизовался в 1946 году.

Имеет медали: «За оборону Ленинграда», «За

победу над Германией», юбилейные медали.

В мирное время трудился в родном колхозе, восстанавливая его после военного лихолетья.

Внучка, Тюменева Ида Валентиновна, проживает в д. Н-Иленка

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного

образования Байкаловский районный Центр внешкольной работы

Рекомендовано методическим советом Утверждаю_____________

Протокол №___от «___»________2014 г. Директор МКОУ ДОД

Байкаловский районный ЦВР

Пинчук Л.В.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«Юные музееведы»

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Составитель программы: Субботина Т.А,

педагог дополнительного образования

МОУ ДОД Байкаловский ЦВР

Н-Иленка, 2014

Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость. Если не будет корней в родной местности, в родной стороне - будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.

Академик Д.С. Лихачев

…а, главное - музей будет действовать душеобразовательно…

И.Ф.Федоров

1. Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Законом Российской Федерации “Об образовании в РФ”;

- Положением о государственных общеобразовательных учебных заведениях в России;

- Федеральным законом “О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации”. № 54- Ф3, 26 мая 1996 г.

- Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. № 73 – Ф3, 25 июня 2002 г.

Данная программа имеет туристско-краеведческую направленность, разработана на основе программы В.А.Горского «Юные музееведы»

На современном этапе развития образования общество проявляет большой интерес к музейной педагогике. Постоянно растет сеть школьных музеев. Музей- это посредник между прошлой и будущей жизнью, её духовным и чувственным миром, проводник истинной культуры и достижений человечества. Музей - актуальное средство общения. Экспонаты музея являются прекрасным срезом той жизни, которой жило и живет общество.

Музей является одной из форм дополнительного образования, участвующих в развитии социальной активности учащегося, его творческой инициативы и самодеятельности в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды предметов материальной культуры, источников по истории общества, имеющих воспитательную, научную и познавательную ценность. Изучение курса “Школа юного музееведа” представляется целесообразным, т.к. музей как социокультурное явление позволяет сохранять историческую память, способствует социализации личности. Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков позволит учащимся расширить свой кругозор и творческий потенциал. Кроме того, курс “Школа юного музееведа” может быть востребован и с практической точки зрения. Так, на базе МКОУ НИСОШ нет школьного музея, но есть возможность создать его. Существование музеев позволяет, с одной стороны, наглядно продемонстрировать многие аспекты музейной работы, а с другой стороны, способствует дальнейшему активному развитию музеев, позволяет формировать в определенной степени профессиональный актив, объединять юношеский коллектив.

Актуальность, педагогическая целесообразность

Есть удачная английская пословица: “Права она или не права, но это моя страна!” Для воспитания человека, имеющего собственное мировоззрение, необходимо дать ему знания и о счастливых, и о горьких страницах биографии родной земли. Только понимание и переживание счастливых и горьких событий исторического прошлого Родины, биографии родной земли способно создать у человека настоящее чувство гражданственности.

В наших школах до последнего времени “проходили” лишь историю всей страны вообще, не акцентируя внимание учащихся на особенностях истории тех краев и городов, где ребята живут и растут. В результате, получали “знания вообще”, никак не связанные с родным селом или городом, даже в том случае, когда крупные исторические события, изучаемые в школе, происходили непосредственно на знакомых и любимых с детства улицах. Хотя о любви к своей Родине написано и сказано столько, что, пожалуй, ничего нового и не придумать.

В связи с увеличением роли патриотического воспитания школьников огромное значение приобретает проблема организации и деятельности школьных музеев. Школьный музей обладает большим потенциалом воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой родине.

Рост количества школьных музеев выявил отсутствие программ по подготовке юных музееведов. Эта программа создана, чтобы заполнить существующий пробел.

Новизна и отличительные особенности данной программы от подобных предметных программ

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, на определенный возраст и круг интересов детей, ориентирована на системный подход. Основывается на тщательном отборе этнографических материалов, учитывает особенности развития края, передает информацию, добытую самими обучающими на основе документальных свидетельств, поисковой и научно-исследовательской работы. Существенным дополнением к курсу являются материалы следующих источников: «Мировая художественная культура», «Отечественная история», а также посещение музеев г. Ирбита, Байкаловского краеведческого, школьных музеев. Поэтому представленная программа является адаптационной.

Новизна программы заключается в том, что она разработана для детей, которые сами заинтересованы в изучении краеведения и музееведения. Содержание программы носит краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением музейно-краеведческой работой.

Прогнозируемые результаты обучения

В процессе освоения программного материала у учащихся формируется навык работы в школьном музее, приобретается необходимый багаж знаний, умений и навыков в области краеведения. В результате практических занятий у детей вырабатывается потребность грамотно строить свою речь, использовать приемы выразительности и эмоциональности. В ходе экскурсионной работы дети накапливают богатый социальный опыт, овладевают навыками толерантного отношения друг к другу. В течение первого года обучения будущие экскурсоводы не только изучат литературу, но и получат навык работы с документами, освоят азы музейного дела, смогут готовить и проводить экскурсии как в школьном музее, так и по местным достопримечательностям. Со второго года обучения воспитанники работают с краеведческой картотекой, готовят тематические мероприятия в музее, в школе участвуют в городских мероприятиях. В течение двух лет обучения экскурсоводы и активисты музея подробно изучат историю родного края, музейное дело, ведут поисковую, исследовательскую, экскурсионно-лекторскую, агитационную экспозиционную работу в школьном музее.

В 1 год обучения, обучающие должны знать:

-основы музейного дело;

-принципы анкетирования посетителей;

-основы экскурсионной деятельности;

-структуру публичной речи;

-методы и приёмы собирательной работы;